L’heureux triomphe d’un peintre sur lui-même : « La femme au perroquet » par Le Pho. Circa 1938

Quatre figures fondent ce magnifique tableau : la femme, le lieu, l’oiseau, le bol. Chacune d’entre-elles signifiant les autres.

La femme : vêtue de son ao dai traditionnel, de sa coiffe tonkinoise, d’une longue écharpe ondulante autour de son corps, elle offre une posture de distinction, par son maintien général et la grâce de ses gestes que renforce le bleu très sombre de son vêtement. Son visage, anonyme, d’une beauté extrême, muni de cette force digne, mi-amusée mi-provocatrice, qu’incarne si bien la femme vietnamienne. Sans peur, elle saisit la branche de sa main droite, ne semblant manifester aucune crainte.

Le lieu : exprime une certaine austérité confirmée par les tons sombres de la gouache et l’usage énergique de l’encre pour la chevelure de la femme. L’espace, dans une verticalité assumée, est scindé par le rideau bicolore (avers gris, envers jaune) : l’intérieur aux branches fanées de l’arbre mort sur lequel est perché l’oiseau ; l’extérieur où la verdeur des feuilles rafraîchit. Une branche de l’arbre, acérée, semble émerger du corps de l’oiseau comme une griffe en direction de la femme. Cet arbre mort, devenu perchoir, – alors que la nature explose juste-là, derrière les rideaux… entre-ouverts – que signifie-t-il ? Le Pho, qui ne veut pas que l’observateur s’égare – aucun paysage en arrière-plan comme il aime tant les peindre à l’époque – nous enjoint de nous concentrer sur la seule scène qui vaille : la rencontre entre la femme et l’oiseau.

L’oiseau – exotique en Europe, mais présent au moins depuis le Moyen Âge, en captivité, comme un bien réservé à l’élite – est un cacatoès à huppe rouge à l’iris noirâtre (donc un mâle) typique d’une espèce des Moluques. Il ressent la main, proche, de la femme, comme un danger ce que prouvent sa crête dressée et ses ailes battantes.

Le bol fait le lien entre la femme et l’oiseau : apparemment laqué (allusion au Vietnam), vert à l’extérieur, argenté à l’intérieur, il pourrait apparaître comme secondaire. L’artiste est peu précis sur son contenu: on peut identifier une sorte de son. Si cela en est c’est certainement pour l’oiseau. Mais si c’est un autre aliment, est-ce pour sustenter la femme ?

Comme toujours, chez Le Pho tout est allusion. Le message y est toujours douceur.

Douceur et allégorie. Incarnées par cette femme qui, ici, est Le Pho qui lui même arrivé de l’Orient est cette femme. L’oiseau est l’Occident. La première est déjà occidentalisée par sa quête. Le second déjà exotique. Les deux mondes n’ont pas à s’affronter car ils ne sont pas deux mondes mais simplement deux parties du monde qui se re-trouvent. Pas de discorde entre eux, juste une appétence oubliée depuis trop longtemps.

Il n’y a pas d’attirance sans peur. L’un et l’autre se nourrissent l’un l’autre.

Le Pho, installé définitivement en France en 1937, a toujours proclamé l’extrême fascination que les Primitifs européens – qu’il découvre en France, Belgique, Allemagne et Italie en 1931-32 – ont exercé sur lui. Mais, ce serait faire injure au grand peintre que de le confiner dans une influence figée.

Autant il renonce à l’influence chinoise après 1934 (voir « La Femme Assise » 1934.), autant il aime s’inspirer des meilleurs européens, anciens ou modernes. Mantegna, Tiepolo, Holbein le Jeune, Titien, Matisse et Bonnard (les deux maîtres pour qui m’a-t-il souvent répété, il s’est « aussi », « rendu » en France et qu’il ne rencontrera physiquement qu’en 1938 (Bonnard) et 1943 (Matisse). Ici tous ont été sollicités :

En effet, dans « La Femme au Perroquet », Le Pho complète Titien avec Matisse, Hans Holbein le Jeune avec Bonnard.

Hans Holbein le jeune, « Dame à l’écureuil et à l’étourneau », 1526-29, the National Gallery, Londres,

Et Henri Matisse, « Portrait de Greta Moll », 1908, The National Gallery, Londres

Avec Titien, pour la première fois dans l’histoire de la peinture, la couleur l’emporte sur le dessin et la lumière sur la ligne. Matisse impose des couleurs « fauves », une lumière conquérante mais réintroduit la ligne – de couleur essentiellement – comme dans son chef d’œuvre « Portrait de Greta Moll », 1908 (The National Gallery, Londres).

Le Pho fait de même avec une lumière claire qui rehausse les tons naturellement mats de la gouache qui s’intensifient mutuellement. Hans Holbein le jeune (« Dame à l’Écureuil et à l’Étourneau » 1526-29) savait si bien mêler la subtilité italienne à la candeur hollandaise. Le Pho, lui excelle en donnant un corps asiatique à ce qui est une âme européenne.

« L’art n’est pas la nature » avait coutume de répéter Bonnard et Le Pho, comme le montre cette soie mais aussi toute son œuvre, répugne au naturalisme.

Ajoutons, pour signifier un peu plus la peinture allusive de Le Pho, que le perroquet, dès le Moyen Âge européen est le symbole de la résurrection de l’Immaculée conception et donc du Christ. Le Pho, consciemment ou inconsciemment, se plaît à l’allusion biblique comme dans une œuvre de la même époque, « La Femme aux Pommes-cannelle », très proche de conception, qui évoque Ève et la Genèse ici, notre oiseau apparaît prémonitoire.

Lors de mes dix ans d’entretiens réguliers dans son lumineux appartement de la rue de Vaugirard avec Le Pho, pas une fois le thème de la religion n’avait été abordé. Pour autant Le Pho est mort dans la religion du Christ. C’est Paulette elle-même, qui me l’avait confié peu de temps après la messe funéraire de son époux célébrée en 2001 (en l’église de Saint François-Xavier lui qui mourut à Taishan le 3 décembre 1552).

Catholique et… français. Converti au catholicisme, Le Pho avait pris pour prénom de baptême « Victor », celui de son maître vénéré Victor Tardieu, le fondateur de l’École des Beaux-Arts d’Hanoi. Il avait aussi accédé à la nationalité française.

« La Femme au Perroquet » est une œuvre fondamentale de Le Pho qui marque le basculement mental du peintre vers l’Occident.

Le voyage, inexorable, sans retour, se déroule là, devant nous. Il sera heureux.

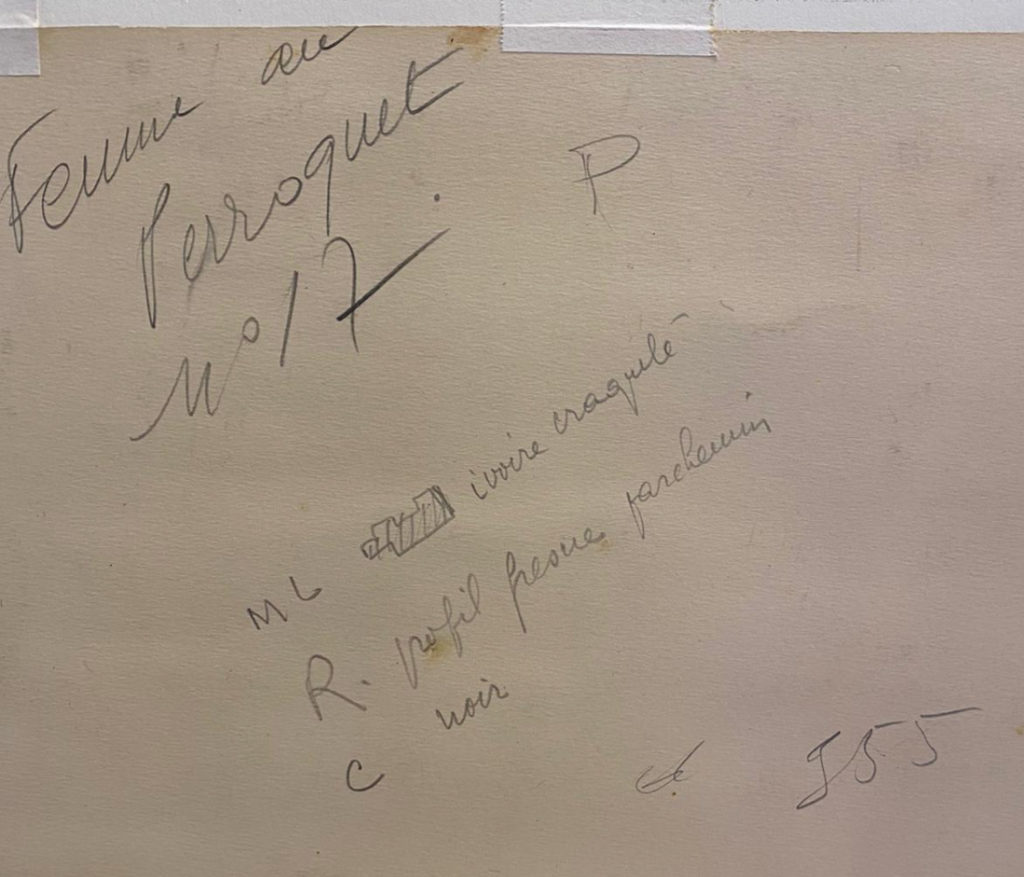

Femme au Perroquet– titre de l’œuvre

N°17 – référence personnelle de Le Pho

P – sans doute pour » portrait » ( format de l’oeuvre).

ML ivoire craquelé– probablement une référence à une couleur

R profil fresne parchemin – Fresne pourrait être le mot ancien évoquant le frêne, l’artiste pourrait faire référence à l’arbre dans la peinture

C noir

Les lettres pouvant faire référence à des zones de l’œuvre.

Jean-François Hubert