Alix Aymé, « Pastorale », circa 1938-1940, ou le pressentiment de l’amour empêché

Cette iconique laque (150 X 229 cm) d’Alix Aymé – dont on ne vantera jamais assez l’apport essentiel à la peinture vietnamienne – réunit majestueusement 10 femmes autour d’une mare, centrale, au sein d’une nature plus fantasmagorique que réelle.

Des jeunes femmes, une mare centrale, une végétation fantasmagorique

Des 10 femmes, 6 sont habillées, 4 nues, totalement ou partiellement. Une, assise sur un banc, joue d’un violon stylisé sous l’œil d’une autre qui semble subjuguée, quasi en transe. Une autre porte à l’épaule une jarre dont on ne sait ce qu’elle contient. Deux encore profitent sensuellement de l’eau de la mare. Une encore s’ébroue, drapée, tandis qu’une autre encore, assise et nue, se délasse, presque posant. Celle au centre, en bas, habillée et solitaire, semble en pleine réflexion. Enfin, en bas à droite, deux autres paraissent échanger, face à face.

L’ensemble témoigne plus d’un regroupement que d’une réunion, plus d’un assemblage, harmonieux, que d’une assemblée concertée.

De l’œuvre émane une disparité illustrée non seulement par la diversité des postures, déjà évoquée, mais aussi par celle des chevelures – 7 brunes, 3 blondes, tantôt longues, en chignon et en « coupe à la garçonne » – et par celle des visages – certains asiatiques, d’autres occidentaux – mais sans ethnicité prononcée pour les uns et les autres, et par des robes amples – éloignées des ao dai traditionnels – aux couleurs et motifs variés.

Une mare, calme, centrale, lumineuse, centre la composition fondée sur du doré, strié et tacheté de blanc. Des aplats de laque rouge en bas à gauche et en haut à droite l’encerclent. Le triangle formé par les 3 vêtements clairs des femmes centre un peu plus la composition.

Claire, appelante, la mare est occupée ou ceinturée par 9 des femmes. Une seule, la porteuse de jarre, s’en approche de la droite.

9 et 1 : nous y reviendrons.

Une absorption réciproque de la Nature et de l’humain fonde cette image de la Femme dans un jardin « paradisiaque » dans lequel les nuances et la suavité des tons révèlent l’atmosphère rêveuse du lieu.

Une végétation quasi fantasmagorique – en tout cas peu naturaliste – englobe le tout et renforce encore la fusion. On notera l’absence du ciel…

Une technique et des principes

« Pastorale » illustre le talent extrême de l’artiste à utiliser toutes les facettes du médium laque. Un médium qu’elle pratique dès 1923 (mais la date de la lettre qui en témoigne peut se contester de quelques années), à Hanoi.

« Je suis aussi en train d’étudier les laques avec un Japonais pour former ensuite quelques élèves » écrit-elle à Maurice Denis. On y voit sa science de l’harmonie des trois rouges du cinabre, du jaune (sulfate de cadmium), du blanc (sulfate de barium) et de l’or. Probablement aussi de l’argent, du plomb et du zinc. Ajoutons que les brillances et matités sont subtilement utilisées et que l’or n’est plus appliqué ici en couches épaisses incisées comme dans certaines de ses œuvres antérieures comme celle, par exemple, de la collection Jean-Marc Lefèvre.

Sur le fond, comme dans presque toutes ses œuvres, Alix Aymé rend hommage à celui qui restera son principal maître, Maurice Denis (1870-1943), immense peintre et théoricien des Nabis, rencontré vers 1917. Fidèle à ce qu’il écrivit dans un article de « Art et critique » en 1890 :

« Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. »

Et qu’il compléta en 1932 :

« Nous voulions mettre en valeur le côté subjectif et suggestif de l’Art. L’arabesque et le jeu des taches de couleur nous paraissaient suffire à l’expression d’un tableau. »

Tous principes qui irriguent notre laque.

Datation et signification

Dater précisément une œuvre est souvent difficile chez Alix Aymé, tant l’artiste eut une production multiforme.

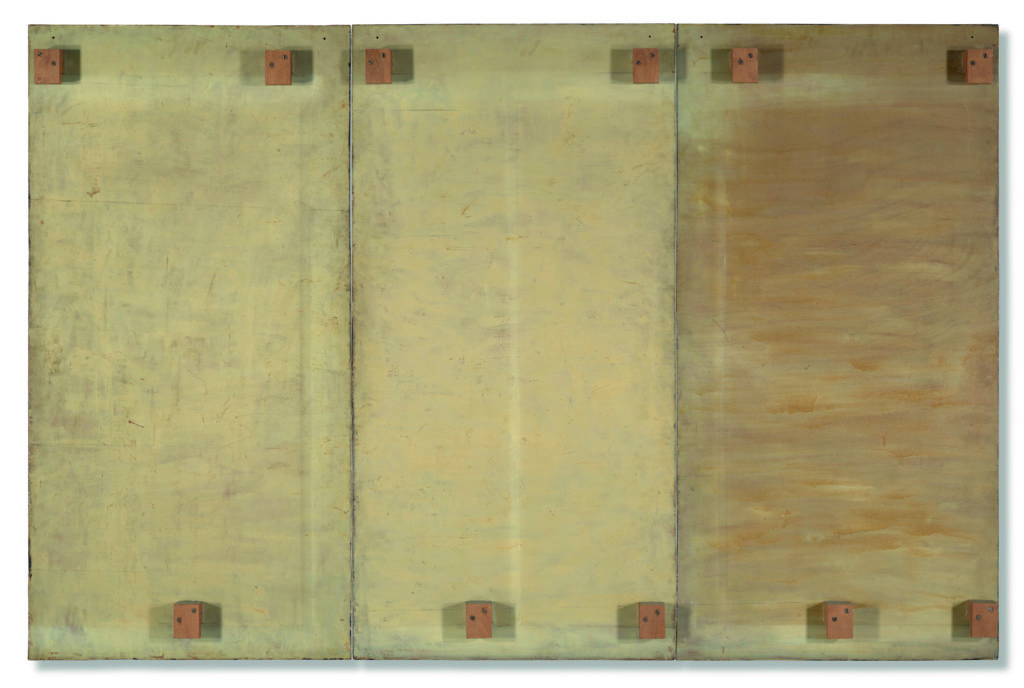

Pour autant on sait qu’elle repart en France en 1938 et qu’elle revient au Vietnam en mars 1940. Peu de temps donc apparemment – dans le cadre de notre datation – pour la création d’une œuvre d’une telle dimension (150 x 229 cms) quand on connaît la lenteur obligée de l’exécution d’une laque. Mais l’utilisation de dessins et de calques préalables, souvent élaborés très en amont de l’exécution purement technique de la laque, font que la visite en France n’obère pas le délai 38-40.

Deux autres œuvres de l’artiste plus remplies et plus « ethnicisées » Vietnam, ont été publiées dans L’Illustration » – Numéro spécial sur l’Indochine – en 1949, au sein d’un article rédigé par Alix Aymé elle-même, « Technique de la laque ». Titrées « Panneau décoratif sur fond or », et « Grand panneau décoratif : la Pastorale ». On notera à nouveau ici, dans les titres, la volonté, héritée des Nabis, de promouvoir un art « décoratif ».

Mais notre laque n’est pas qu’un « panneau décoratif ». C’est aussi et peut-être surtout, une ode à un projet que l’artiste ressent, dorénavant, comme inaccessible.

Car si les couleurs des robes sont aussi celles de la nature environnante, l’ocre étant celle des arbres et des fourrés, le rouge, celui du sol, le blanc des reflets de la mare, le noir (celui aussi des cheveux), celui des troncs et du fond, la fusion êtres-nature qu’elles veulent démontrer, concerne-t-elle aussi une fusion entre les êtres eux-mêmes ?

Ici, bien évidemment, ceux du Vietnam et ceux de la France.

Alix Aymé nous livre sa réponse, symbolique mais identifiable.

Si l’on décompose les trois panneaux un à un on constate que celui de gauche symbolise une France classique et celui de droite un Vietnam séculaire.

À gauche, quasiment la Renaissance.

À droite l’effort et l’esquisse d’un face-face, la protagoniste blonde symbolisant la présence française.

Au centre, s’opère la confrontation que l’artiste pressent comme une déflagration.

La sensualité du nu, la volupté de l’eau, l’ésotérisme du lieu, la « coupe à la garçonne » sont tempérés par cette jeune femme blonde, aux traits asiatiques, en bas, les yeux mi-clos comme plongée dans sa méditation.

Comme deux mondes qui ne s’intègreront pas, ce qu’à l’évidence l’artiste ressent.

Comme un manifeste que l’artiste signe – précisément – au bas du panneau… central.

Alix Aymé a entretenu une passion quasi charnelle avec l’Asie.

De Shanghai qu’elle découvre en 1920, à Hanoi où elle se rend dès 1921, à Yunnan-Fou (dès 1921), à Hué (1927) à Vientiane, Luang Prabang et au Cambodge (dès 1929). Au Japon, en Mandchourie et à Pékin (en 1936). Partout et surtout à Hanoi (où elle resta le plus longtemps), elle fut en quête de l’âme asiatique, de sa distinction, de son pouvoir envoûtant.

Notre laque montre l’époustouflant aboutissement de cette passion mais une passion qui, devine l’artiste, devra bientôt se consumer.

Dans sa laque, elle se souvient du tableau « Les Muses » peint par Maurice Denis en 1893 : un grand format, des muses, traditionnellement attachées à un art ou à un domaine de l’esprit, mais figurées là sans attributs susceptibles de les identifier, un bois quasi sacré, des robes élégantes, une stylisation générale. Beaucoup de points communs avec notre laque mais surtout, comme dans celle-ci, une « dixième » muse (les Muses traditionnellement ne sont que neuf…) Maurice Denis y voyait l’élévation de l’âme par la double grâce de l’amour et de l’art.

Qui est la « dixième » ici ?

Alix Aymé et toutes.

Mais dans une fusion impossible qui sonne comme un adieu. L’Histoire confirmera le pressentiment de l’artiste.

Très vite.

Jean-François Hubert